Fredrik Barth y la escuela escandinava

6 de junio de 2011 | Por: José Miguel Naharro

|

Lo que normalmente se llama escuela antropológica escandinava congrega las investigaciones de lo que son en realidad tres países: Dinamarca, Suecia y Noruega, países habitados por pueblos a los que se suele atribuir un mismo origen y que estuvieron sometidos antiguamente al mismo centro por la Unión de Calmar, que en 1397 da su origen a la confederación escandinava. Suecia se retira de la confederación escandinava en 1521, en tanto que Noruega queda bajo administración danesa hasta 1814, fecha en que la guerra con Gran Bretaña obliga a Dinamarca a ceder todos esos territorios a Suecia. La anexión de Noruega a Suecia dura aproximadamente un siglo, ya que en 1905 mediante el tratado de Carlstad Noruega se transforma en un país independiente. |

1.- Orígenes (etapa formativa, 1902-1939):

Si hemos de concentrarnos en lo que a la historia de la antropología social se refiere, puede afirmarse que la etapa moderna de las investigaciones escandinavas se abre concretamente con los trabajos de un hombre: Knud Rasmussen.

Antropólogo danés de ascendencia groenlandesa, Rasmussen nace en 1879 en la región de Ilulissat, donde pasa su infancia en contacto con los inuit, cuya lengua y costumbres aprende.

Estudia en Dinamarca durante su juventud, pero su interés sobre la cultura inuit lo conducirá más tarde a llevar una vida de explorador, escritor, comerciante en beneficio de las poblaciones esquimales y, finalmente, etnógrafo. Trabajando al margen de las instituciones universitarias y administrativas es poco apoyado por ellas, hasta que tras concretar la llamada quinta expedición a Thule (1921-1924), de la que fue investigador y responsable, recibió el título de Doctor Honoris Causa de las universidades de Copenhague y Saint Andrews, lo que puso un sello oficial al reconocimiento de la calidad de su obra. Su proyecto de vida toma forma en el año 1902, momento en el que participa de una expedición de recuperación de literaturas etnográficas inuit en Groenlandia occidental, que en ese entonces se conocían como "esquimales polares". Rasmussen recorre Groenlandia de sur a norte y los materiales recogidos darán origen a su primer gran obra Nye Mennesker (1905), que después se traducirá al inglés con el título de The People of the Polar North (1908), un trabajo que excedía por lejos los objetivos meramente documentalistas de la expedición. Más tarde, en 1910, Rasmussen se transformaría uno de los organizadores de la estación de Thule en el noroeste de Groenlandia, una factoría que desde el punto de vista del gobierno danés debía servir como sitio estratégico para la explotación económica de la región. Pensaba que si bien los cambios sociales eran inevitables, debido al creciente interés de Dinamarca por el control de determinados recursos en la región, sobre todo los pesqueros, lo cual reportaba a la administración danesa (bajo la forma de permisos) buena parte de los fondos necesarios para el funcionamiento del estado, no necesariamente debían de ser traumáticos. |

|

Los ingresos reportados por la factoría en el abastecimiento de las compañías pesqueras le sirvió a Rasmussen para montar la quinta expedición a Thule, cuyo objetivo era estudiar las poblaciones esquimales desde Groenlandia hasta Siberia pasando por Canadá y Alaska. El equipo contó con arqueólogos, geólogos, cartógrafos y, lógicamente, etnógrafos. Parte del personal era danés, pero Rasmussen se aseguró de que la mayoría fueran inuits. En lo personal, le interesaba fundamentalmente describir la vida cotidiana y registrar lo que llamaba «cultura intelectual»; es decir, el conjunto de creencias y concepciones de cada una de las poblaciones que la expedición encontraría en su ruta.

Como en el caso anterior, los resultados de tres años de investigación sobre terreno se volcarían después en una publicación: Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos. La obra aparece recién en 1929, pero ya para esa época hay toda una corriente de investigaciones antropológicas que incluyen a nuevos nombres en lo que hace a la etnografía subártica, como Holm, Stefansson, un poco más tarde Arne Hoygaard, y -por supuesto- Birket-Smith.

En la actual antropología social escandinava Rasmussen es un personaje discutido. Nadie niega el valor ni la calidad de su etnografía, pero ciertos aspectos de su trabajo han dado lugar a polémicas; como por ejemplo, su actitud hacia todos los procesos de cambio encarados por el estado danés que ya hacia la década del cuarenta terminarían con muchos aspectos de la cultura esquimal. El veía ciertos cambios como negativos, pero a otros los reconocía francamente positivos y deseables, como la paulatina conversión al cristianismo de todas aquellas poblaciones en las que él mismo había recogido mitos y toda una serie de creencias asociadas a las prácticas chamánicas.

|

Sin embargo, y visto en perspectiva, quizás lo más interesante de Rasmussen hoy es que con su quinta expedición a Thule abriría una nueva página en las temáticas investigativas de la época: aquella que apuntaba a las problemáticas étnicas. En un momento en que no era frecuente, en sus escritos encontramos la idea de que es necesario pensar lo étnico superando las fronteras regionales y estatales (los inuit dependen de cuatro Estados diferentes) tratando de utilizar esquemas que permitan, a un mismo tiempo, dar cuenta tanto de la unidad como de la diversidad de las realidades esquimales. Realidades que, suponía además, deberían ser contempladas también en términos de los procesos que históricamente les habían dado forma. |

Lo dicho hasta aquí podría hacer pensar que los orígenes de la escuela escandinava estuvieron únicamente ligados a las problemáticas planteadas por la etnografía subártica, pero en realidad esto no es así del todo. Muchos investigadores, sobre todo suecos, se interesaron también por otras regiones del mundo. Baste nombrar a tres de ellos que están directamente relacionados con la historia de nuestras propias arqueología y etnografía: Eric Boman, Eric von Rosen y Erland Nordenskiöld; todos de principios de siglo. Boman con sus Antiquités…, publicadas en París hacia 1908; Nordenskiöld, con La vida de los indios del Chaco, de 1912; y von Rosen con Un mundo que se va, publicado en Estocolmo en 1916.

|

|

|

Pero hay una diferencia que aquí es necesario resaltar, los viajes de exploración y estudio encarados fuera de las fronteras nacionales nunca condujeron al mismo tipo de preocupación a que en cierta forma y en determinado momento estuvieron obligados algunos los etnógrafos de "fronteras adentro", como la problemática del cambio social a partir de reformas económicas, administrativas y religiosas, o el hecho de que las realidades étnicas desbordaban lo nacional, aspecto este último que llevaría a replantear muy tempranamente el uso de la categoría «grupos étnicos» dentro de la escuela escandinava.

Lo que aquí hemos dado en llamar etapa formativa culmina con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, circunstancia que produce un impasse hasta la segunda mitad de los años cuarenta en que las investigaciones antropológicas verán un resurgimiento.

2.- Una figura olvidada de la etapa formativa: Arne Hoygaard

De todos los mencionados, quizás el más e más desatendido, pero paradójicamente uno de los más interesantes para la historia de la antropología social local, sea Arne Hoygaard. Nacido en Lillesand, Noruega, en 1906, viviría la segunda mitad de su vida en Salta ejerciendo como médico en Cachi, algunos de cuyos pobladores todavía lo recuerdan.

|

Tuvimos oportunidad de conocerlo durante la década del setenta con sus memorias aún frescas. O, por lo menos, las de cierta época. En 1931 se había recibido de médico en la Universidad de Oslo y casi de inmediato emprendió un viaje a Umank, en Groenlandia occidental, cruzando el ventisquero hasta el fiordo Francisco José. Según él, fue allí, en ese recorrido de casi 1.000 km en un trineo de perros, que comenzó a tomar "muy en serio" lo etnográfico. Tanto, que eso lo decidió, en 1936, a trasladarse un año a Groenlandia oriental con su familia (incluida una pequeña hija de dos años) para estudiar los esquimales de Angmassalik. Había ingresado como investigador del Instituto de Fisiología de la Universidad de Oslo y la preparación de su tesis de posgrado le daba la oportunidad perfecta para aunar, en una misma cosa, distintos intereses. Nutrition and Physiopathology of Eskimos se presenta en 1941, pero el escrito que personalmente le motivaba y del cual hablaría hasta el fin de sus días sería Inennford Drivisen (1937), una monografía "clásicamente etnográfica" en todo el sentido de la expresión. Recién volvería a imprimirse, pero esta vez en castellano, en 1976. Desgraciadamente, pocos ejemplares quedan, incluso, de esta edición vernácula impresa por la Legislatura y dispuesta a modo de homenaje por el Ministerio de Bienestar Social. Los acontecimientos que se abrirían en la Argentina durante ese mismo año quizás tuvieran que ver con ello. Lo cierto es que leerla y a la par hablar con Hoygaard sobre la vida y costumbres de quienes vivían tras el cinturón de témpanos es algo que no se volverá a repetir. A su muerte, su nieta quiso que conserváramos las filmaciones que él había realizado durante estancia en Angmassalik. Mismas que habíamos visto una y otra vez mientras discutíamos su obra y la de Rasmussen. Hoygaart las había traído consigo en 1949, cuando -dados sus antecedentes en pediatría- se estableció en Cachi por invitación del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta. |

Inennford Drivisen es, probablemente, la última gran etnografía de este período. Sus treinta capítulos revelan, todavía, y en tono marcadamente vivencial, cómo la única posibilidad de conocer al otro "desde sí mismo" es dejar, como antes la de Nordenskiöld o la de von Rosen (quizás más la de von Rosen que la de Nordenskiöld), librado el espíritu a la experiencia.

3.- Diversificaciones temáticas (etapa 1945-1965):

Tras el fin de la Segunda Guerra, Dinamarca, Suecia y Noruega recompondrán sus cuadros de investigadores sociales, recibirán nuevas influencias externas –en el caso que nos ocupa, sobre todo asociadas a los preocupaciones de la antropología británica- e incorporarán nuevas temáticas como cuestiones de interés para la disciplina. Noruega, por ejemplo, se alejará de las perspectivas etnológicas tradicionales a un ritmo verdaderamente notable. Siendo un país esencialmente montañoso, cubierto de bosques y con un gran litoral marino, en ese momento su economía estará diversificada en tres grandes rubros: la pesca a gran escala, la industria maderera y la ganadería. De las tres, obviamente, la tercera será la menos representativa, pero a diferencia de las dos primeras esta actividad estará asociada en, muchos casos, a situaciones de adscripción étnica que la pesca y la tala no tienen. Comenzará entonces una etapa de estudios sobre ruralidad absolutamente nuevos.

Aparte de los esquimales, durante la etapa formativa, los lapones, una serie de poblaciones pastoriles distribuidas entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia sobre los límites habitables del Artico, habían sido también objeto de investigaciones, pero otras poblaciones que basaban su economía en un régimen más bien mixto o en un modelo ganadero más convencional (no de renos, sino de ganado vacuno u ovino), habían sido relegadas a referencias meramente folklóricas y no a trabajos más o menos sistemáticos que los considerara en cuanto grupos sociales y en su relación entre sí. Esto cambia en esta nueva etapa y determinados tipos de campesinado son ahora también temática antropológica. El caso quizás más concreto es el de los llamados fjellbonders (campesinos montañeses) que viven en los valles y angosturas de la cordillera central, al sur del país. Estos campesinos montañeses están lejos de la uniformidad cultural y presentan como rasgos característicos poseer actividades económicas adaptadas al nicho ecológico que en cada caso ocupan, relaciones económicas simbióticas que permiten un ágil intercambio de bienes, y el uso constante de ciertos «marcadores» sociales que aseguran la adscripción y el rol de los individuos dentro de un contexto situacional que excede al de los propios grupos.

Una familia de lapones noruegos hacia 1900.

|

Pueden mencionarse en particular los trabajos realizados por Jan-Petter Blom hacia 1962, aunque cabe aclarar que muchas de sus conclusiones llegarán a conocerse recién años después con la publicación de un artículo suyo ("La diferenciación étnica y cultural") en la famosa compilación de Barth que permitirá señalar el comienzo del tercer gran momento de la antropología escandinava. Por sus influencias teóricas, sin embargo, este escrito pertenece ya a esa última etapa.

Así, si hubiera que hacer un balance teórico del período de diversificaciones temáticas podría comezar poniéndose el énfasis en dos cosas. En primer lugar, que lo étnico avanza a un nivel de problematización distinto donde se incorporan no sólo factores culturales y geo-demográficos con implicancias políticas como en los inicios, sino también ecológicos y socio-económicos. En segundo término, por la búsqueda -dentro del abanico de posibilidades que la antropología de la época ofrecía- de marcos teóricos que pudieran fijarse tanto en la organización como en el proceso.

4.- Barth y la noción de «fronteras étnicas» (1969 …):

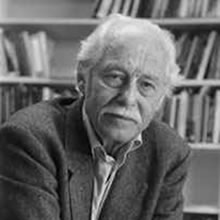

Aunque para muchos hay un antes y después de Fredrik Barth en el estudio de las cuestiones étnicas, sería mucho más justo decir que este antropólogo de origen alemán representa la confluencia de por lo menos tres grandes tradiciones teóricas: la británica, la norteamericana y la escandinava, y que es precisamente esta confluencia la que daría un nuevo giro a los estudios sobre identidad y etnicidad.

Nacido en 1928, Barth estudiará antropología en Chicago y en Londres, para recibir más tarde su Ph.D. por la universidad de Cambridge en 1957. Hizo trabajo de campo en Irán, Irak, Pakistán, Sudán y Noruega, y ha enseñado en universidades de EEUU, Australia y Gran Bretaña, pero probablemente su mejor momento está vinculado a su práctica docente en la universidad de Bergen, donde toma contacto con una serie de investigadores que lo familiarizarán con los puntos de vista escandinavos sobre estas temáticas.

|

Frederik Barth interviewed by Bob Anderson Entrevista realizada en su casa de Oslo el 5 de junio de 2005. Duración: 01:01:20. Original en inglés. © Bob Anderson & Alan McfarlaneVea más en Multimedia... |

En Chicago, tuvo la oportunidad de conocer la obra de Goffman y otros interaccionistas interesados en cuestiones de identidad y estigmatización social. Londres y Cambridge lo prepararon en economía y antropología ecologica. Noruega, finalmente, aportará toda esa discusión que, como hemos visto, puede remontarse con tranquilidad a Rasmussen.

Cuando Barth escribe su "Introducción" a Los grupos étnicos, todos estos elementos (y un conocimiento profundo de materiales etnográficos claves) entrarán en juego. La afirmación básica de Barth es que es necesario hacer un replanteo de la forma en que se ha manejado hasta fines de los sesenta la noción de grupo étnico.

Según él –y en esto no se equivoca-, la expresión grupos étnicos ha sido utilizada en la literatura antropológica para designar a comunidades que:

- En gran medida se autoperpetúan biológicamente.

- Comparten valores culturales fundamentales con unidad manifiesta en formas culturales.

- Integran un campo de comunicación e interacción.

- Cuentan con miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros, constituyendo así una categoría distinguible dentro de categorías del mismo orden (p. 11).

Sin embargo, el uso de esta definición de tipo ideal no estaría muy lejos de la proposición tradicional que afirma que ciertas características somáticas = una cultura = una lengua, y que una sociedad = una unidad que rechaza o discrimina a otras (loc. cit.). No obstante, -piensa- con ciertas modificaciones bien puede ser útil para enfrentar todavía situaciones etnográficas si es que se lleva a cabo un cambio de énfasis. Este cambio de énfasis no tiene tanto que ver con el contenido mismo de estas afirmaciones, como con la necesidad de adecuarlas a las exigencias empíricas. No deben ser los hechos los que deban ajustarse a la teoría sino, por el contrario, la teoría a los hechos.

A partir de allí, y en clara alusión al conocido trabajo de Raoul Narroll (1964), Barth objetará –y a la vez propondrá- tres cosas a la perspectiva tradicional:

- Debe hacerse fundamentalmente hincapié en que los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que son utilizadas por los actores mismos y tienen, por tanto, la característica de organizar la interacción entre los individuos.

- En vez de trabajar por medio de una «tipología» de la forma de los grupos étnicos y sus relaciones, hay que explorar los diferentes procesos que en cada caso han participado para la generación y conservación de los grupos.

- Para poder observar estos procesos, debe desviarse el foco de la investigación de la constitución interna y de la historia de los grupos étnicos para centrarlo más bien en los límites étnicos y su persistencia (p. 10 y 11).

Así pues, esta concepción de los grupos étnicos como categorías de adscripción-identificación será la respuesta "a lo Chicago" de un problema que más que tener que ver con la escuela escandinava debe asociarse en todo caso a la pregunta que se hace Leach –y a través de él a toda la escuela británica- en Sistemas políticos de la Alta Birmania: ¿es posible mantener los esquemas descriptivos que hasta ahora se han utilizado para dar cuenta de ciertos límites en las realidades sociales que los antropólogos estudian? Shan y kachín –reflexionaba Leach- se han tratado siempre en sí mismos como totalidades aisladas. Las monografías sobre los kachín ignoraban a los shan, y viceversa. "Sin embargo, los kachín y los shan son en casi todas partes vecinos contiguos y en los asuntos ordinarios de la vida participan muchas veces juntos" (p. 23).

Los materiales empíricos que citará para mostrar la viabilidad de su programa estarán en parte representados por su propia experiencia con grupos pathanes y baluches en las regiones adyacentes a Afganistán y a Pakistán occidental, pero quizás la parte más sustanciosa de la demostración no esté allí, sino en los trabajos de algunos de los colegas con los que se conecta a partir de Bergen: Harald Eidheim, Gunnar Haaland, Henning Siverts. Refiriéndose a los lapones de Finmarken al norte de Noruega, Heidheim trabajaría sobre la posibilidad de que la identidad étnica funcione como un estigma social y, a través de ello, permita la reproducción de determinadas estructuras sociales. Haaland, sobre cómo los factores económicos han sido determinantes en los procesos establecidos entre dos grupos étnicos del Sudán occidental, los fur y los baggara; pastores los primeros, agricultores de azada los segundos. Y Siverts, finalmente, sobre la estabilidad étnica y la dinámica de límites en los Altos de Chiapas al sur de México, lugar donde conviven ladinos, tzotziles y tzeltales.

De todos estos trabajos, los de Haaland y Siverts van claramente mucho más allá de la definición de Barth, planteando incluso que los factores infraestructurales podrían tener un lugar bastante más destacado que el mero hecho de la adscripción-identificación. Quizás por esto, y desde mediados de la década del setenta, algunos antropólogos suecos y noruegos comenzarán una aproximación muy peculiar al marxismo que dará nuevamente un giro de interés a una de las escuelas de antropología social teóricamente más atractivas del siglo veinte.

Bibliografía:

Barth, Fredrik, 1976 (1969), Introducción a Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 9 a 49.

_____ 1976 (1969) "Los pathanes: su identidad y conservación", en: Los grupos étnicos…, etc. México, Fondo de Cultura Económica, pp. 152 a 176.

Bloom, Jan-Petter, 1976 (1969), "La diferenciación étnica y cultural", en: Los grupos étnicos…, etc. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 96 a 110.

Eidheim, Harald, 1976 (1969), "Cuando la identidad étnica es un estigma social", en: Los grupos étnicos…, etc. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 50 a 74.

Goffman, Erving, 1988, Les moments et leurs hommes (comp: Yves Winkin). Paris: Les Editions du Seuil.

_____ 1994 (1959), La presentación de la persona en la vida cotidiana. Bs. As.: Amorrortu editores.

_____ 1995 (1963), Estigma: la identidad deteriorada. Bs. As.: Amorrortu editores.

Haaland, Gunnar, 1976 (1969), "Factores económicos determinantes en los procesos étnicos", en: Los grupos étnicos…, etc. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 75 a 95.

Hoygaard, Arne, 1937, Inennford Drivisen. Gyldendals, Forlag, Oslo.

_____ 1976 (1937), Detrás del cinturón de témpanos. Salta: Imprenta de la Legislatura.

Hutchinson, John and Anthony Smith (eds.), 1996, Ethnicity. Oxford: Oxford University Press.

Jenkins, Richard, 1997, Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations. London: Sage Publications

Leach, Edmund, 1976 (1954), Sistemas políticos de la Alta Birmania. Barcelona: Anagrama.

Narroll, Raoul, 1964, "Ethnic Unit Classification", Current Anthropology, vol. 5, núm. 4.

Rasmussen, Knud, 1908 (1905), The people of the Polar North: a Record. Londres: Kegan Paul.

_____ 1929, Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos, Report of the Fifth Thule Expedition 1921-1924. Copenhague: Gyldendalske Bhogandel, vol 7.

Siverts, Henning, 1976 (1969), "Estabilidad étnica y dinámica de límites en el sur de México", en: Los grupos étnicos…, etc. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 131 a 151.

Sollors, Werner (ed.), 1996, Theories of Ethnicity: A Classical Reader. New York: New York University Press.

Therrien, M., "Knud Rasmussen". s.d. Mimeo.

Fredrik Barth

Fredrik Barth

Knud Rasmussen y sus auxiliares fotografiados frente a un trineo en la 5ª Expedición a Thule

Knud Rasmussen y sus auxiliares fotografiados frente a un trineo en la 5ª Expedición a Thule

Inennford Drivisen en su edición castellana (1976)

Inennford Drivisen en su edición castellana (1976)